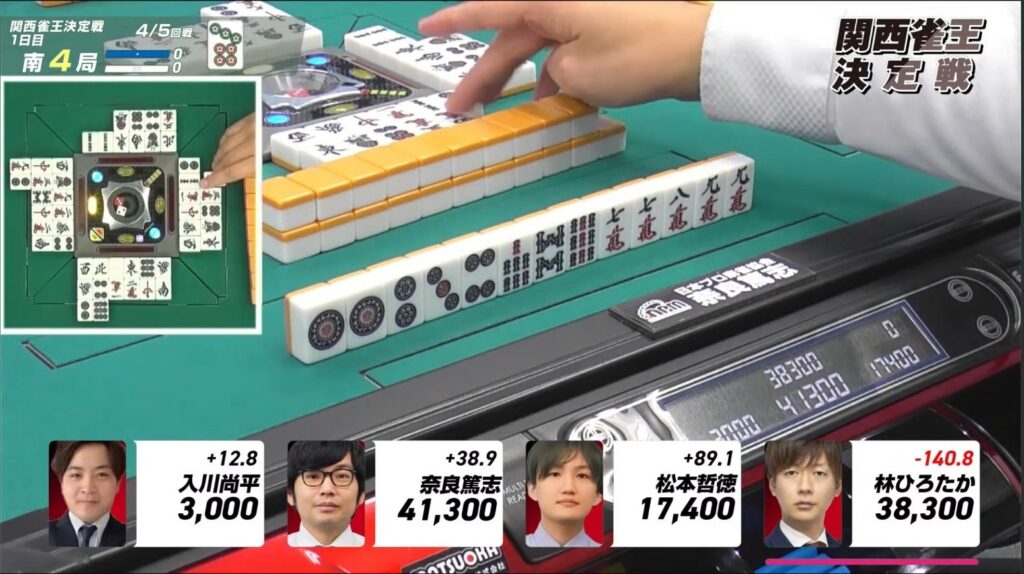

第5期関西雀王決定戦観戦記 1日目(4回戦)

【担当記者:城戸大生】

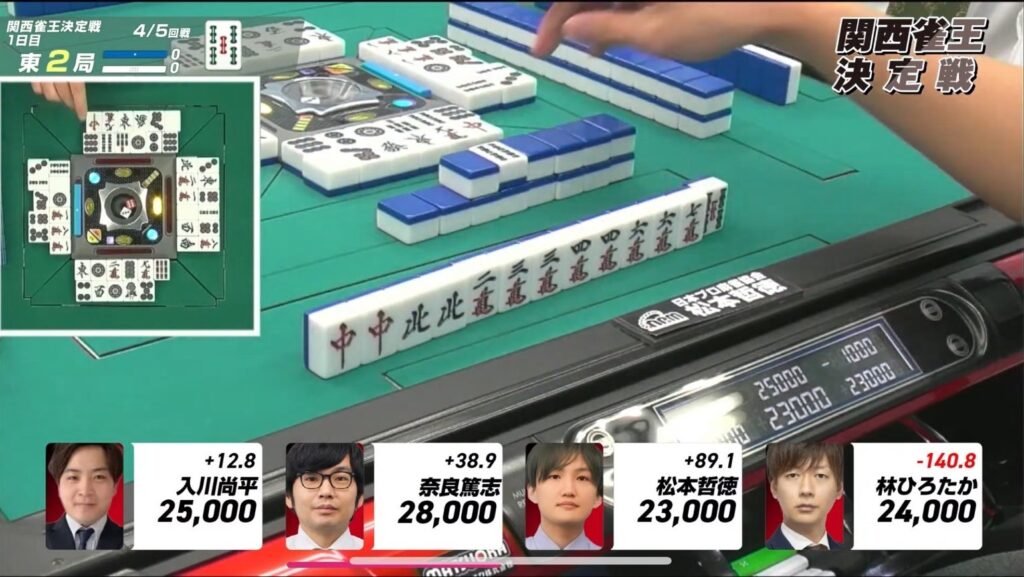

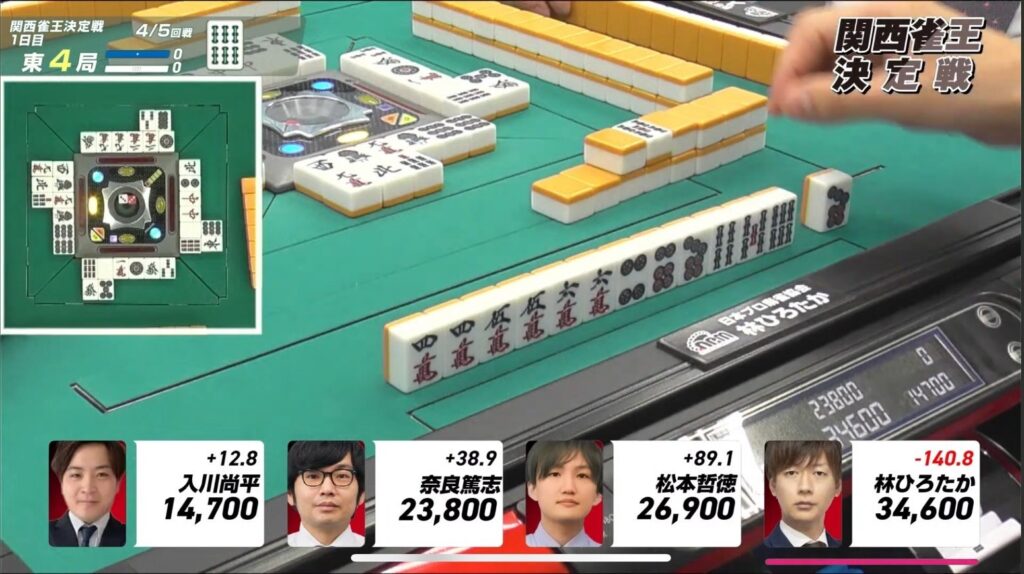

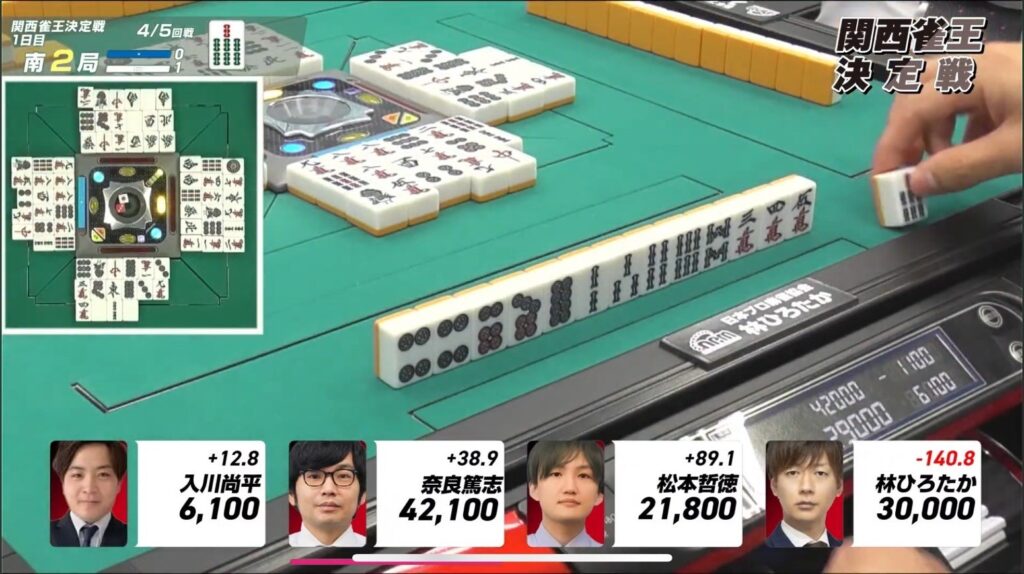

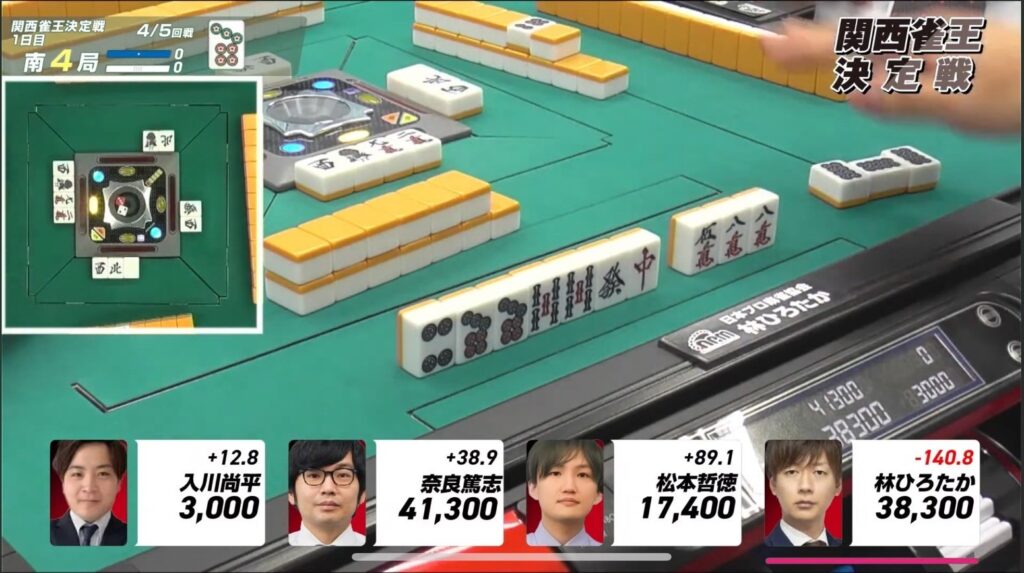

3回戦を終えてのスコアがこちら。

屈辱の3連ラススタートの林が一歩後退。

他三者はすぐ覆るようなポイント差なので、まだ並びは気にせず打つことになりそうだ。

【4回戦】

起家から入川-奈良-松本-林

東2局、林の配牌何切るが面白い。

ドラ

一般的なのはだろうか。234の三色を残した5ブロック進行だ。

だが林の選択は打。

234の三色の受け入れMAX打法だ。

第1打にを切って、最終カン

待ちになった時の出アガリ効率も侮れない。

ドラのを引いて234の三色は崩れてしまったものの、

–

が残っての先制リーチだ。

ここに対抗したいのは南家の松本。

大物手の一向聴だったが、ドラのを引いてしまう。

ここはを切って、七対子で聴牌したら勝負の構えとした。

粘ってもらえればは出てもおかしくない牌だったが、三者とも出る手形にはならず。

林の1人聴牌で流局、聴牌料の3000点は大きいものの、なかなか和了まで結びつかないもどかしさが残る。

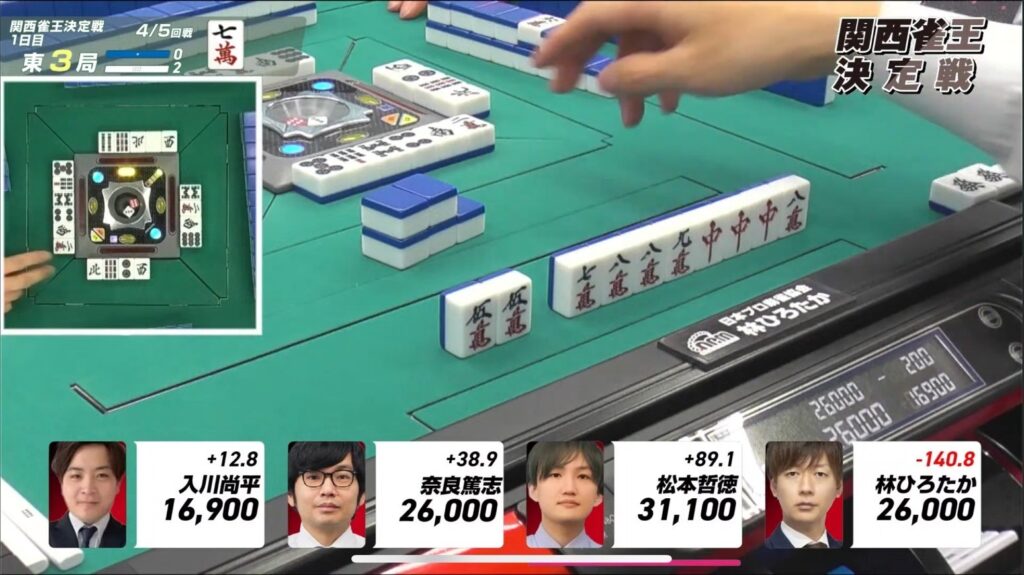

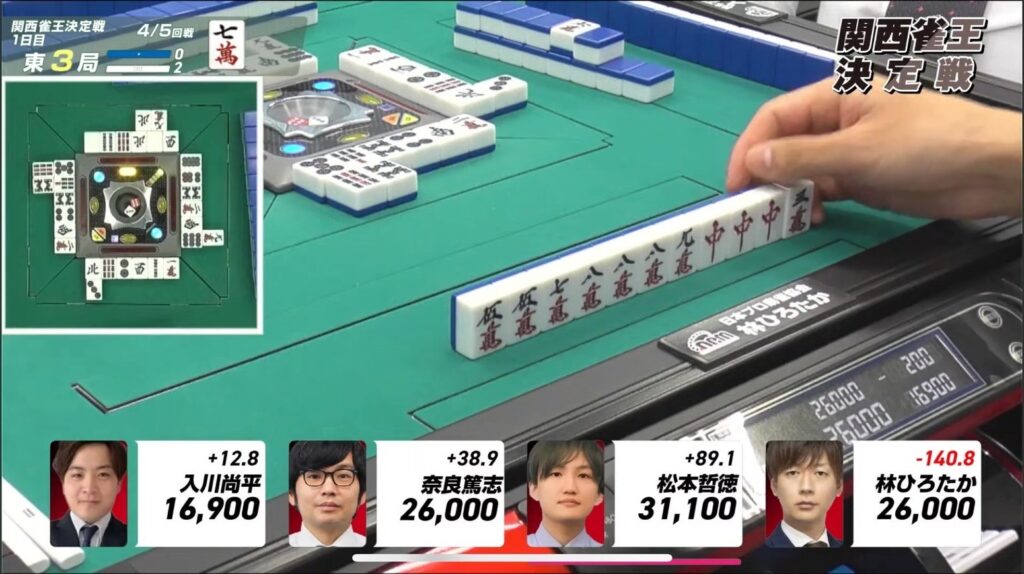

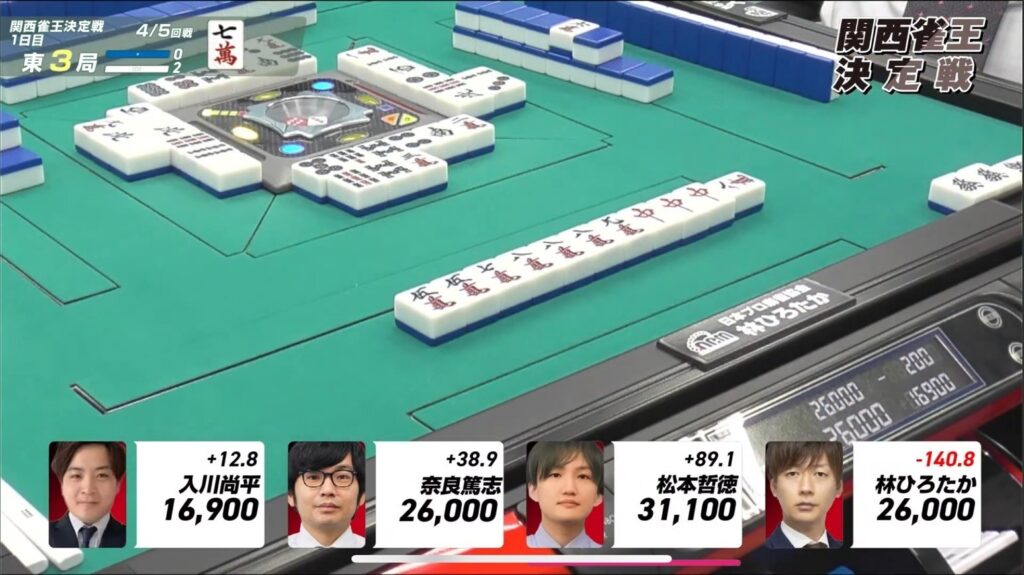

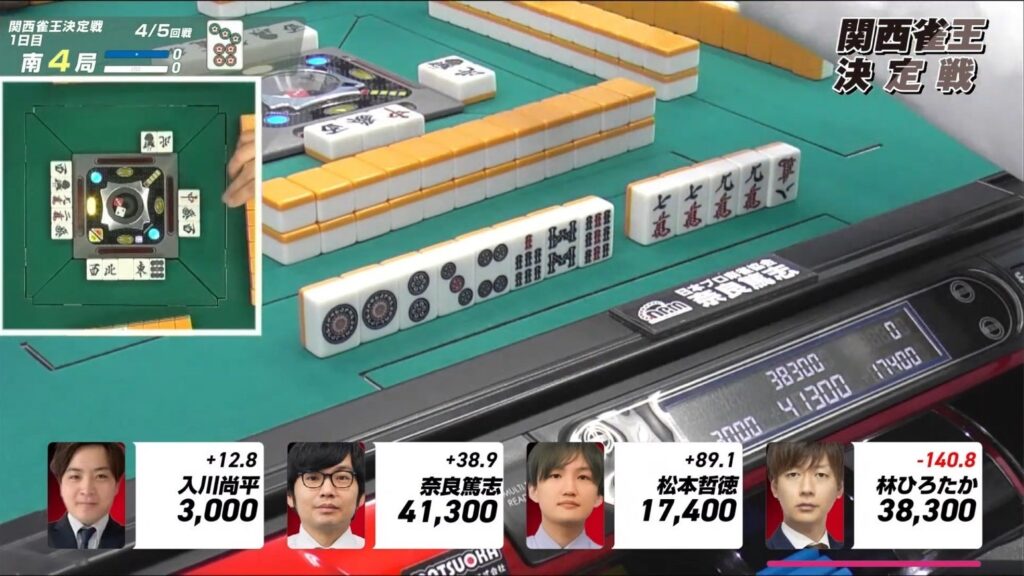

東3局、をポンしていた南家の林がホンイツの聴牌を入れる。

その後を引いての待ち選択。

シンプルな見た目枚数で打とするのが一般的だが、林は打

。

なんとこの選択が功を奏し、満貫のツモアガリとなる。

後に林に話を聞くと、「あれは倍満見るでしょ」と語る。

たしかにドラのを引くと倍満なのだが…

林が描く理想の和了形↓

ツモ

ドラ

ただのトップでは物足りない、2回分のトップを取ってやる、そんな気概さえ見える。

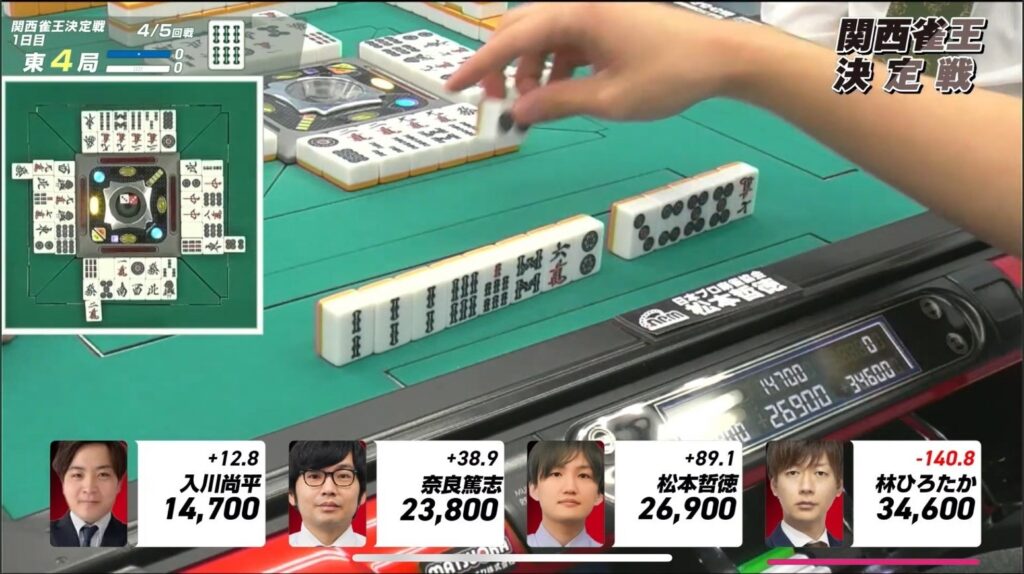

東4局、林の親番。超大物手が入る。

タンヤオ三色一盃口ドラ1の聴牌、出アガリ12000、ツモれば6000オールだ。

西家の奈良、13巡目にカンの聴牌。

役なしドラ1なのでリーチするかと思われたが、ここはダマテンを選択。

ドラのが自身の持っている1枚しか見えておらず、カン

は1枚切れで特に感触無し。

そしてその場にしかわからない、嫌な予感を感じ取ったのかもしれない。

程なくして北家の松本からリーチが入る。

リーチにまわっていた奈良。

が4枚見えとはいえ、メンピンドラ1なので十分勝負する価値はあるが、ここもダマテンとした。

そのまま3人聴牌で流局。奈良の繊細な一面が垣間見えた一局だ。

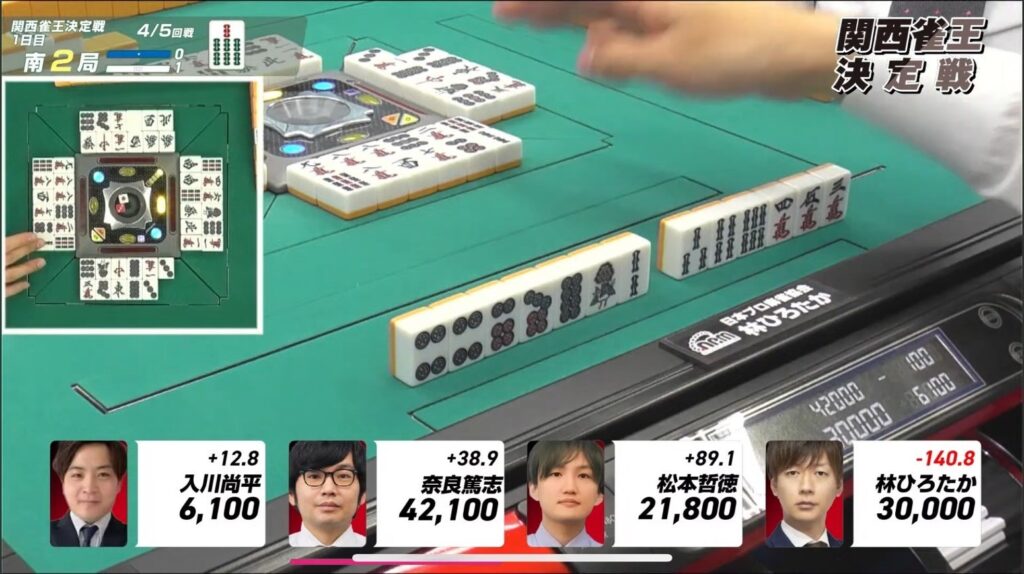

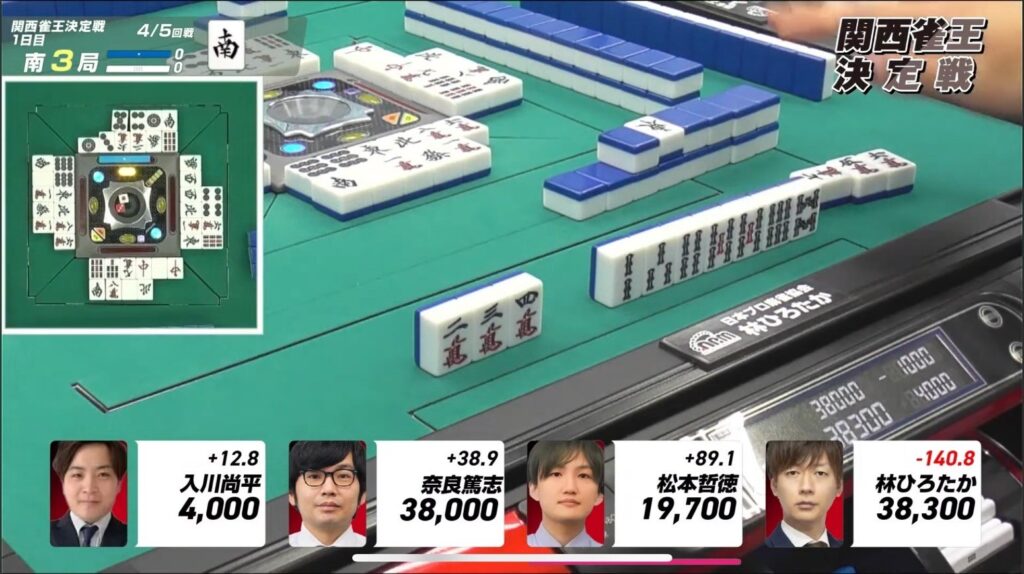

南2局は、親の奈良がドラポンからの4000オールでトップ目に。

続く南2局1本場。

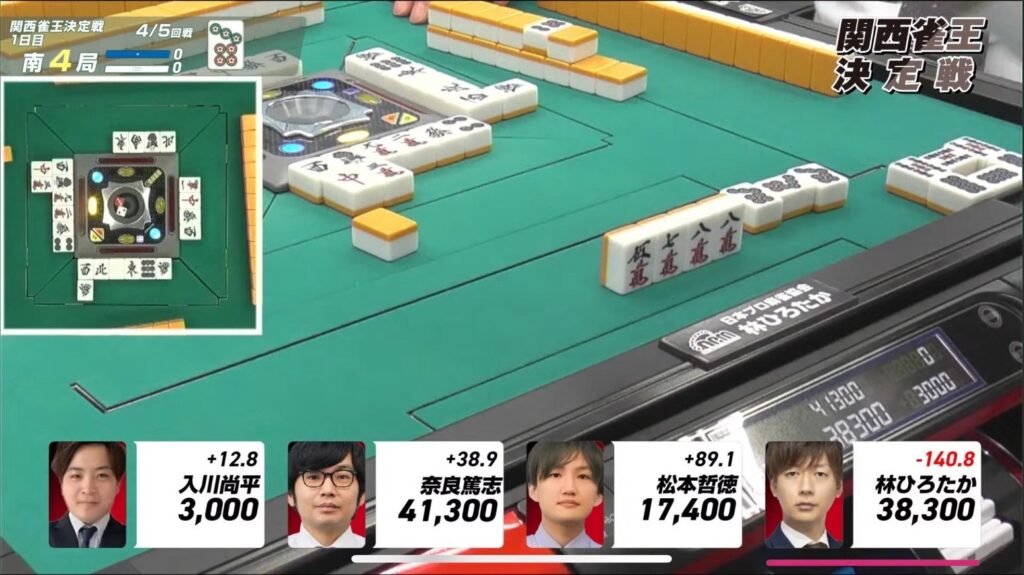

西家の林が13巡目に聴牌、ここはを切ってダマテンとする。

ドラのか

を引けば満貫聴牌だ。

同巡に奈良がをポンして聴牌。

林は一旦単騎に受けていたところから、思惑通り

を引いてリーチだ。

は山に1枚残っている!

なんとその1枚のお宝は海底に眠っていた!

林はこの満貫ツモで、奈良を300点まくってトップ目に立つ。

喉から手が出るほど欲しいトップまであと2局。

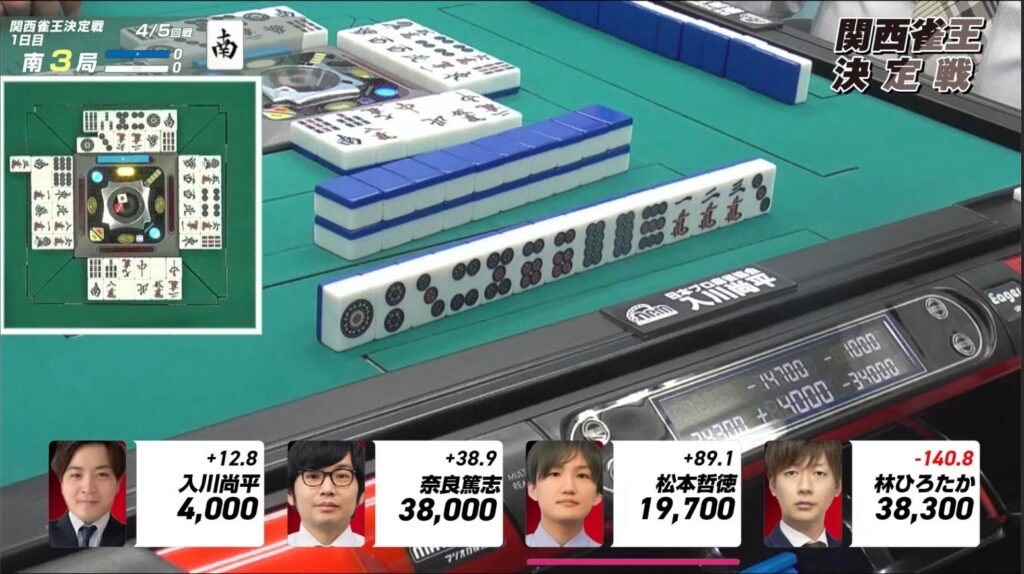

南3局、3着目松本の親番。

6巡目に先制リーチ。打点は無いが親の先制両面リーチは十分だろう。

ここに食らいつくのは林。

ドラ

役無しのカンで聴牌していたところから、

をチーして打

。

役無しから役アリへの食い伸ばしだ。

ラス目の入川も黙っていない。

か

を切ると聴牌だがリーチのみ。

マンズを全部切ってチンイツにいくこともできるが、巡目が13巡目と遅すぎる。

ここはツモって裏1か松本からの直撃が関の山と見て、切りリーチを敢行。

リーチを受けてオリていたはずの奈良は、両者のあたり牌を吸収して一向聴に。

切られたをポンして、スジの

を切ってカン

聴牌。

なんと両者のリーチの待ちは山には無くなり、カンがなんと山に3枚。

この短い山に3枚のはすぐそこにあった。

リーチ棒2本とともに大きすぎる和了をものにし、奈良はトップ目でオーラスを迎える。

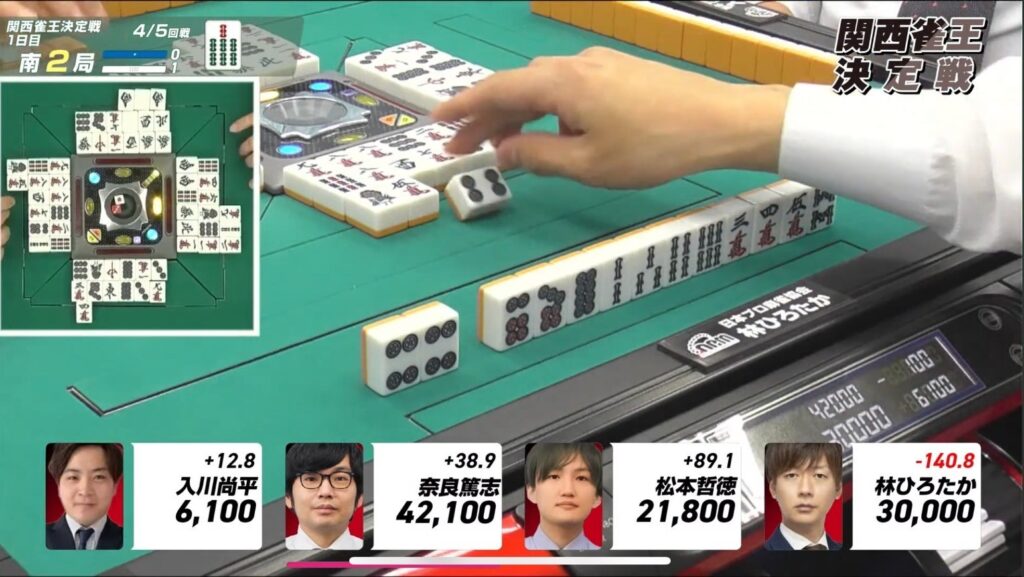

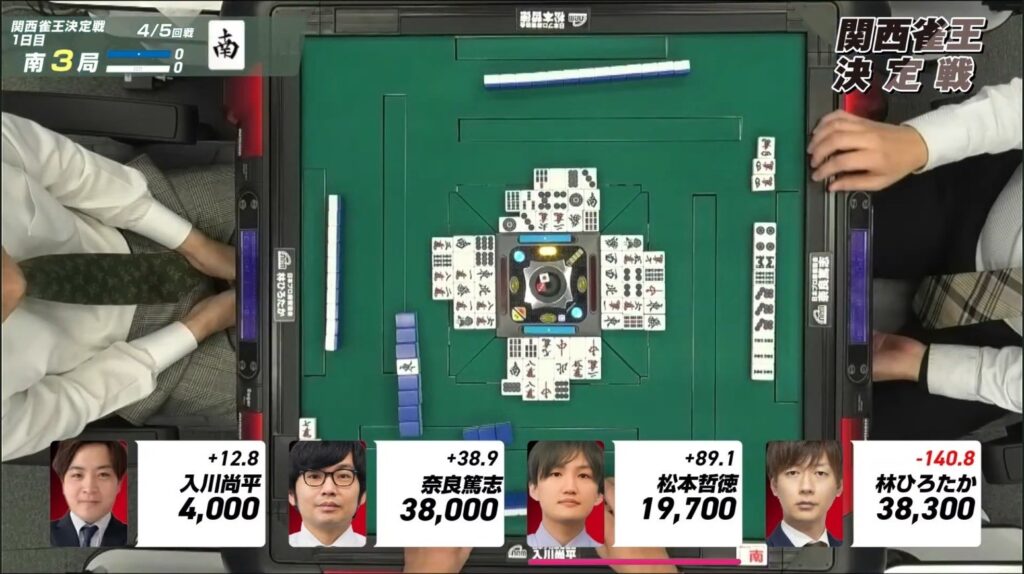

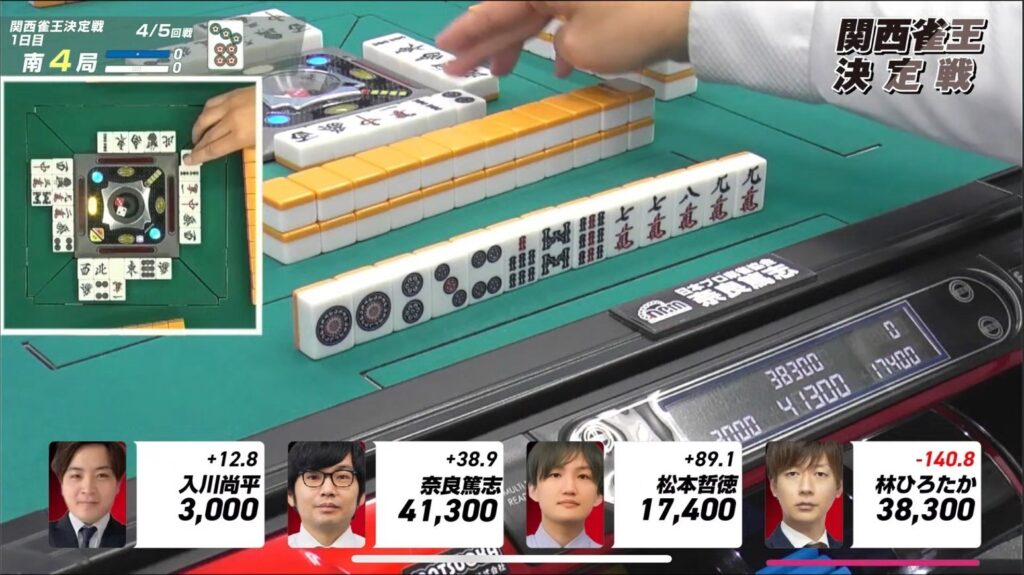

迎えたオーラス。

親の林はポンからの発進。タンヤオドラドラ、MAXはトイトイをつけて18000だ。

アガればトップの奈良、なんと4巡目に役ありのカン聴牌を入れる。

聴牌していた奈良からドラのも鳴けて林も聴牌。

12000確定のこの仕掛けに通っていない牌はかなり切りたくないはずだが、奈良は

と

をノータイムでプッシュしていく!

これには林の切り順が関係する。と

をポンしている林が、

を手出し→

を手出し→

ポン打

としている。

ピンズの両面が残っているとすると、や

から

を残して

を先切りしていることになり、ドラドラかつトイトイまで見えるこの手を手狭にすることはないと読んだのだろう。

続くも、少考ののちに押した!

最終手出しがポン打

だが、林は序盤に

を切っている。

が手に必要だった&

–

が当たるケースを考えると、

や

からの待ちかえがあるのだが、どちらも序盤に

を切っていてフリテンになっており考えづらい。

読みに心中した奈良が聴牌を取りきり流局。

続く1本場は奈良が自力でアガリきりトップを死守。

林は展開が傾きかけていたものの奈良に逃げ切られ悔しい展開。